您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文

您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文|

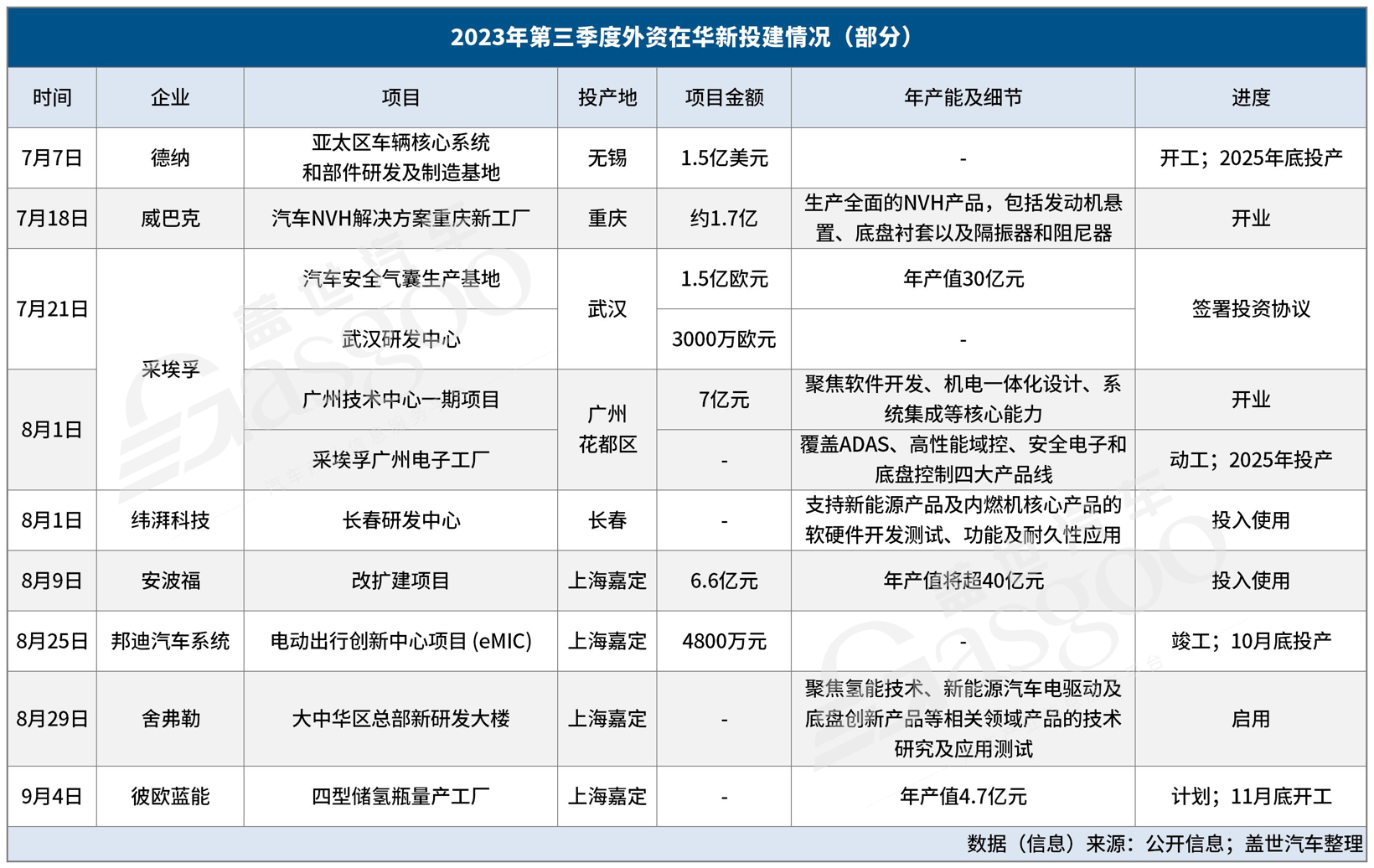

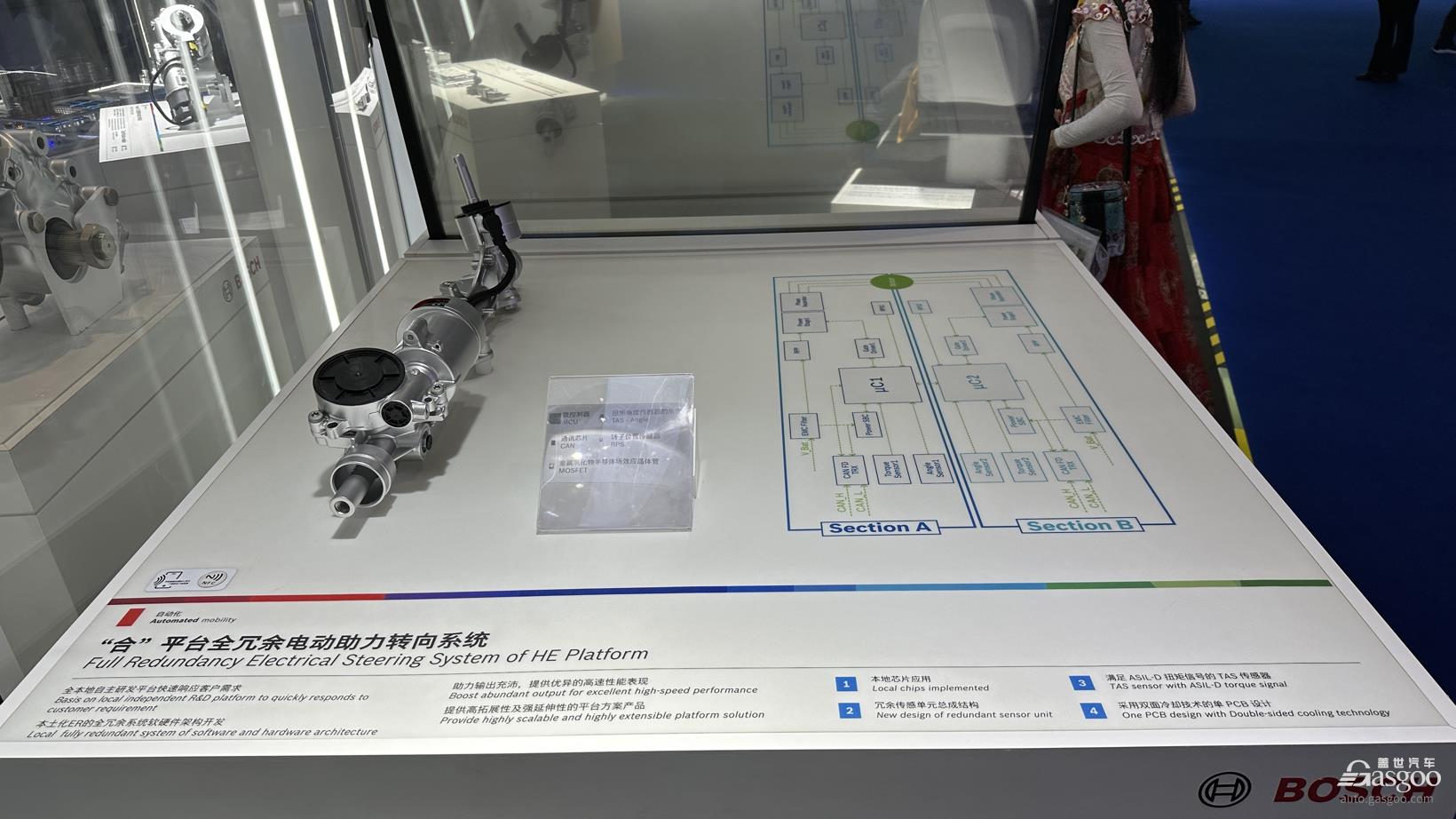

“快被卷死了,(我們)同一套技術從年初展到年尾,本土企業可能都已經推出了第二代產品了。”11月6日,一個獨屬于外資企業在華彰顯實力的舞臺上,某Tier 1工作人員無奈道。 原因無他,不過是因為今年4月上海車展上,曾與這位工作人員在同一個展臺的同一款產品旁簡單溝通過,而話題便是外資企業所面臨的競爭壓力。 顯然,這次進博會上感受更為突出。  參展者不少,亮點卻不多 回想過去三年,在諸多不可抗議因素下,車圈展會相對貧瘠,除了2021年上海車展外,各大A級車展不了了之,反讓這個全球首個以進口為主題的國家級展會成為了汽車產業新的盛會。 聚焦今年,這里依然聚集著全球十五大整車品牌、十大工業電氣企業、十大醫療器械企業、三大礦業巨頭、四大糧商、五大船運公司等,據商務部相關負責人透露,“2023年第六屆進博會參展的世界500強和行業龍頭企業數量達289家,均超過歷屆。” 而除了如福特、豐田、現代、特斯拉在內的外資整車企業外,博世、摩比斯、偉巴斯特、米其林、科德寶、HRC等外資Tier 1更是汽車展區的主角。 當然,諸如松下電器、日立、陶氏、科思創、霍尼韋爾等企業亦有參加,只不過散布于技術裝備展區,遠離2.1館這一汽車“主戰場”。 參展者并不少,可聲量卻大不如前,究其原因無外乎新冠疫情全面放開,國際貿易往來強勢復蘇,如4月上海車展各大海外企業大佬組團來襲,再到9月中國新能源汽車在IAA上大放異彩,各大企業活動絡繹不絕,為拉平產業上下、內外認知努力奮斗著,進博會似乎不再是各大企業的唯一選擇。 而更為本質的原因是,中國汽車產業進出口貿易差正在反轉。 中國汽車產業正全面崛起 如果說,2023年中國汽車產業最為耀眼的成績是什么?“出口”應該位列前茅。今年一季度,我國汽車出口量首次超越日本,以107萬輛的成績榮登全球第一寶座,并持續高歌猛進。 海關總署的最新數據顯示,截至9月30日,我國汽車出口總量已飆升至371萬輛,其中乘用車出口達312.94萬輛,同比增長75.38%。新能源乘用車更是占據乘用車出口總量的38.73%,高達121萬輛。 這一輝煌成就的背后,是我國歷經70年的風雨洗禮,逐漸建立起涵蓋傳統內燃機領域的渦輪增壓器電控系統以及新能源汽車領域的電池、電機、電控等在內,以電動空調壓縮機、智能駕駛底盤技術和芯片等為代表的強大產業鏈。 然而,國際局勢動蕩,全球經濟放緩,中國新能源汽車發展也逐漸進入平臺期。從最初的續航競賽,到如今的智能配置和快充速度競爭,再到近期由特斯拉引領的新能源降價狂潮,比亞迪以冠軍版殺入10萬元緊湊級車市,這一切都要求企業以更低的售價、更快速地交付出更大空間、更長續航、更高科技的優質產品。 在這一背景下,便有了文章開頭的對話。且在該工作人員的看來,凡是有發展空間的領域,必有中國企業的身影,且迅速以更低成本、更快迭代速度打破原有市場格局。這一點在蓋世汽車金輯獎評選出的“2023中國汽車新供應鏈百強”中得到了充分體現。  因此,與整車進口相比,零部件領域的單純進口早已無法滿足中國汽車產業的需求。甚至“全球研發,中國制造”的理念也正在逐漸成為過去式。 加碼中國,以“Glocal”迎戰未來 所謂“Glocal”,即“global+local”,字面意思上便是全球化和本土化的有機融合,這也是如今諸多合資、外資企業在華高舉“In China for China”的本質。 在外資企業看來,中國有著全球最大的汽車市場以及較為完善的產業鏈布局,這里迫切地需要新技術、新產品來形成差異化優勢。而新技術、新產品的落地速度和產業化成本,便對外資企業的本地化研發、生產以及服務都提出了更高要求,因此,相較于過往只是單純的“全球研發,中國制造”已難以滿足中國市場的需求。 于是,越來越多外資企業選擇加大在華投資,致力于“Local for Local”,甚至于“Local for Global”。 單以第三季度為例,根據蓋世汽車不完全統計,累計超過八家外資企業在華投建新項目,其中便包括德納、威巴克、采埃孚、安波福、邦迪汽車系統、彼歐等頭部零部件企業相繼在華布產,整體投資金額超40億元。  與此前單純引入海外最新技術本土化生產不同,近年來隨著中國汽車產業電氣化和智能化的高速發展,逐漸在國際市場處于領先地位,越來越多的外資企業將創新研發落地中國。  回到本次進博會,博世便帶來了其與華域合資公司完全本地自主研發的“合”平臺產品,包含“合”平臺電動助力轉向系統、“合”平臺全冗余電動助力轉向系統、“合”平臺線控轉向系統以及國產芯片雙齒輪型電動轉向控制器。 “自2018年首屆進博會舉辦以來,博世已連續五年參展,已成為進博會的‘老朋友’,進博會見證了我們在中國的持續投資與成長。”博世中國區總裁陳玉東表示。  另一家外資Tier 1企業松下,則展出了完全由中國本土團隊自主一體化打造而來的先進智能座艙的系統整體解決方案。 中國市場的不斷發展和壯大,為外資企業提供了廣闊的發展空間和機遇。越來越多的外資企業意識到,要想在中國市場取得成功,必須更加深入地了解中國消費者的需求和文化背景,以及更加緊密地與中國本土企業合作。 而正如諸多汽車行業大佬在與蓋世汽車溝通時輸出的共同觀點,“只要能夠在中國打贏市場,全球市場都將受益于此。”不同于此前反復強調的“在中國為中國”,在智能電動車領域,越來越多外資Tier 1正逐漸轉變方向,致力成為“在中國為全球”。 |

|

中國鍛壓網官方微信:掃一掃,立即關注!

關注"中國鍛壓網",獲取獨家行業新聞資訊。 添加方法1: 在“添加好友”中直接添加微信賬號:chinaforge 添加方法2: 微信中掃描左側的二維碼 |