您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文

您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文|

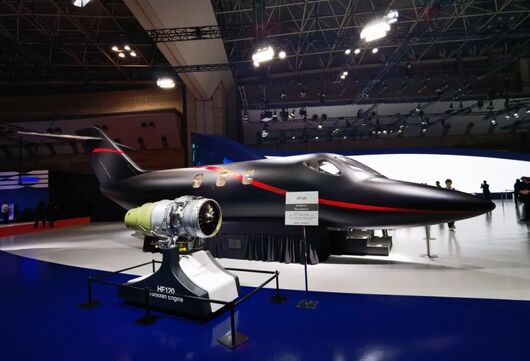

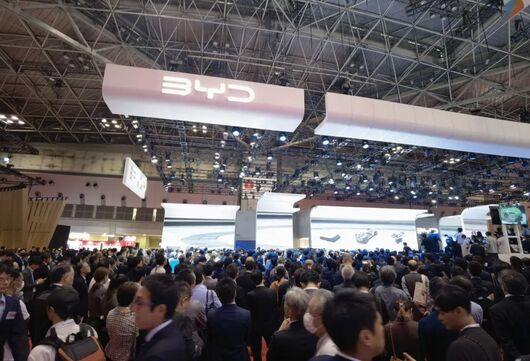

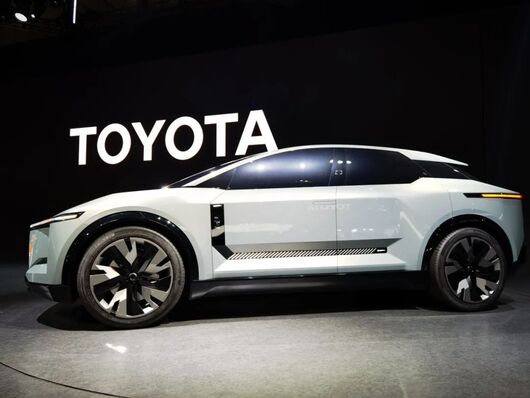

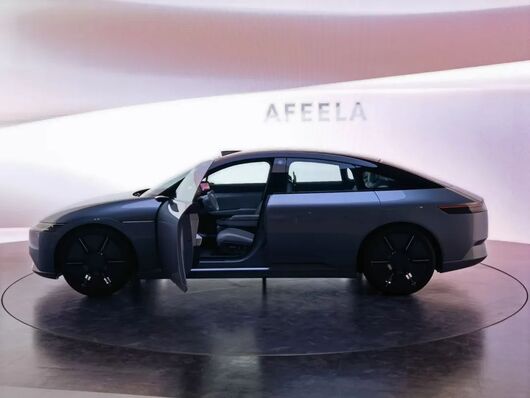

但一點都不卷。 沒有首發新車、EV概念車主打、出行領域全上陣、海外品牌只有BBB(奔馳、寶馬和首次登臺的比亞迪),本屆車展這幾個關鍵詞似乎成了展會的全部概括。 東京車展沒落了,或者迷失了嗎?放在車展本身對汽車產品輸出層面上確實如此,但當一個汽車市場的成熟達到一定階段,它必然會發生質的蛻變,蛻變的背后,是對汽車不一樣的理解和追求。 外界關注的,可能只有日本幾家本土汽車公司的聲音,或者中國國內更多關注日系車三強,但475家創新高的參展企業數量,確實給這次展會帶去了更多想象空間。 其實這并非本屆車展才出現的情況,正如筆者在2019年上一屆東京車展看到的那樣,日本關于汽車未來的探索,好像沒有發生本質的變化,相對封閉的市場激蕩不起漣漪,汽車只是出行的一環,他們在非常認真地探索未來的人車關系、車和社會的關系。  至于當前汽車行業熱衷的電動化和智能化,只能說日本車廠在不徐不疾中妥協,全EV的概念產品的展出,展示了他們雖然無法抗拒這種轉變。或許從內心來講,也并沒有如中國市場那樣熱衷于積極擁抱新的變革,用極致的產品內卷、價格內卷和創新內卷,去搶奪市場。 中國國內,極端競爭拼個你死我活數見不鮮,在日本,鈴木、三菱等企業進退維谷,拿捏市場,抑或者如豐田、本田坦然面對格局之變,追求造車的本質和競爭的愉悅,這種平衡,實屬難得。 高墻難越,日本汽車衰而不敗? 相信很多中國國內媒體或者行業外人士,看完東京車展的電動化趨勢,內心充滿了沉默。這也難怪,媒體日當天帶隊比亞迪參展東京車展的王傳福,到各個展臺去巡館參觀學習時,幾乎很難有一個展臺或者一款產品讓他興奮并駐足良久的。 畢竟目前在中國和全球拿下新能源巨頭的比亞迪,已經將對手遠遠地甩在了身后。 全球市場每年的乘用車銷量在七八千萬輛,中國、美國和歐洲是全球汽車消費三大極。日系車在中國市場目前是量價齊跌,就連豐田之前的熱銷的加價車,都已經出現大幅加價了,其余日系品牌的銷量更是下滑明顯。中國和美國的新能源汽車,正在快速搶占市場份額,而日系的新能源汽車發力晚,缺少有競爭力的產品,無力和中美新能源汽車抗衡。 與特斯拉、比亞迪或者一眾新時代新勢力汽車競爭對手PK,優勢和差距不言而喻,外界唱衰日本汽車在新能源汽車賽道的競爭中落后的言論,并不在少數。但對于日系車而言,中國僅僅是非常小的一部分。以豐田為例,整個亞洲市場,其在全球的市占率不到20%,如果拋開地位相對強大的東南亞,中國在豐田的市場占比比20%更低。  更何況在東南亞市場,日系車建立了雄厚的防線,跟當地的政府、經銷商關系非常硬,包括一些政策法規的制定,日系車已經全面介入到整個汽車產業鏈條當中。中國品牌雖然在東南亞市場有抬頭之勢,但是在如此根深蒂固的領域,要推翻日系的統治,并不是一件容易的事,更不用說豐田還拿下了美國市場的第一。這個想法都不能有。 換另外一個角度和思路,把展館里的概念車和出行思路,與東京大街上跑和停車后停放的家用車對比,日系車確實有更新的必要。畢竟在本土市場,日本汽車則擁有絕對的領導地位,即便是目前僅有400萬量級的體量,豐田、鈴木、大發、本田、日產5家主流日系品牌在日本本土,占據的份額可達80%以上。 唯一一家日本國內受歡迎的外資品牌則是奔馳。2022年奔馳在日銷量52391輛,同比增長1.3%,在排行榜上排第九名。就連在全球非常強大的特斯拉,2022年在日本銷售的新車才5,837輛,2021年5200輛車,2020年僅售出1900輛。 高墻堅固,外資進不來,形成不了內卷般的鲇魚效應。于內,日本汽車的內生力,仿佛一直如此,慢慢悠悠。  日本汽車為什么慢?或許跟日本民族理念和習慣有關,一方面在創新和改變方面,可以說日本更多的是改進和優化,并不會如美國和中國那樣,對一件事物做出顛覆式的革新。因為顛覆的革新是將之前的積累全部推翻,是對前人的不尊重,將“抱歉”文化深入到骨髓的日本,在創新和靈活性上確實不及新時代下的國家。 其次是日本經濟和社會發展的壓力,低欲望在人們生活中蔓延。在地鐵上,很多人用的是蘋果6S,這可是8年前的產品;在展館里,很多媒體從業者的生產工具是兩指厚且古老、帶旋鈕的筆記本電腦;如今手機、二維碼支付大行其道,東京的地鐵售票,依然是傳統的自動售票機出紙質車票的模式,更多采用紙筆和硬幣這樣的現金交易,而不像中國國內一部手機、一張二維碼甚至一張人臉就能走天下。 這樣的低欲望社會,顯然對汽車的更新需求本身就不高,并不是他們懷舊。汽車設計、方盒子的K-CAR更適合消費需求,這種大背景下,外資還能有機會闖得進來嗎?  本屆車展,比亞迪的出現,確實給這場汽車品牌的爭奇斗艷平添了幾分秋色,也給日本汽車市場帶去了更多的刺激。當地媒體稱,比亞迪的進入是“黑船”事件,因為它極地的成本控制能力,已經讓豐田感到了危機。日本之前也有機構拆解了比亞迪的海豹,得出了結論認為以這種成本控制能力,豐田也不可能做得下來。 所以之前豐田合資比亞迪,以及這次比亞迪進入日本市場,是不是又將成為這座新能源新興市場的一條新鰱魚呢? 對了,還有個數據是,2022年,日本汽車全球銷量達到了2051萬輛,是唯一一個達到這一數字的汽車銷售國,銷量創下歷史新高。更令人驚奇的是,2023年豐田、本田、日產幾家日系品牌全球利潤表現都相當不錯,如此魔幻的表現和結果,是否又是在回擊內卷的真正價值和意義在哪? 嘴上說著要,身體卻不誠實 就在東京車展前夕,一篇質疑中國電動化的文章出現在了日本某汽車媒體網站上,這篇文章用了共享汽車公司倒閉后形成的電動車“墓地”舊聞,來質疑中國電動化路徑,同時還指出電動車電池老化帶來的自燃傷害,以及大量的鋰電池回收難題對環境的影響嚴峻,這些都是電動車的“負面遺產”。 顯然產出這篇文章的人,一定沒有在今年4月份到訪過上海車展,或者活在他的信息繭房里,不然他也不會寫出這樣一篇讓中國電動車從業者大點跌眼鏡的報道和觀點。 我們當然可以認為這僅僅是代表了個人見解,但在日本這樣的汽車市場和環境下,面對電動化的新生事物以及和日本本土格格不入的世界,這樣的觀點不足為奇,甚至可以說還有更多日本汽車從業者,也抱以這樣的態度。  以至于文章最后,以歐盟的電動化戰略作為背書,稱其已經改變了電動車來減少二氧化碳排放的政策,“純電動只是措施之一,而不是唯一解決方案,與混合動力、內燃機、燃料電池等綜合實力作斗爭的道路是面對環境問題的方式,也是我們希望汽車制造商提供的方式。” 恰巧,這個觀點與日本汽車工業代表豐田的思路不謀而合。今年年初,豐田汽車社長佐藤恒治表示,豐田不會一舉將重心轉移到純電動汽車,而是維持視各國家和地區特點也提供混合動力車(HV)、燃料電池車(FCV)等多種選項的“全方位戰略”。 包括本田和日產,他們都認識到了EV的趨勢,并非常認可EV的重要程度。然而在進一步深入探尋時間和具體措施時,他們卻給不出更詳細的策略。說白了,已經死守多年混動路線的日系車企,要出現大象轉身,并不是一件容易的事兒。 上述觀點,依然可以在本屆車展上窺見一斑。(關于此,《汽車公社》之前的東京車展專題文章《日本汽車的未來,就看這場車展了》已經做出了詳細的解答。)  比如,豐田在車展上沒有推出一款能夠快速落地并推廣的EV產品,下一代城市SUV概念車FT-3、硬派越野SUV概念車陸巡se,以及電動跑車概念車FT-Se,雖然在日本本土市場上與當下流行的設計和風格不一樣,但放在中國乃至全球,筆者只能說,如果是量產車型,倒還有點盼頭。 倒是KAYOIBAKO bB+概念車,下一代皮卡概念車,則是在EV的加持下,革新了全新的驅動方式和駕乘體驗。比如車內的可拓展性變得更強了,多元化可定義的空間,讓移動出行充滿了無限可能。而更多信息顯示和交互的帶魚屏、中控屏幕,倒有點中國新勢力的味道,這或許是豐田能夠做出的最極致的“創新”點了。 日產的電氣化看上去很酷,超級朋克、超級旅行車、超級冒險等創新的“Hyper”EV概念車系列充滿了時尚的設計和自我表達,甚至還和游戲進行結合,嘗試吸引年輕消費者的關注目光。但截至目前上一款純電產品Airiya的不瘟不火,其實已經證明日產在電動化進程上,走得并不順利。  除此之外,本田的商務客機和移動出行小工具,倒是比汽車更有看點,畢竟基于與通用奧特能平臺的合作產品Prologue已經在北美推向市場,而中國的規劃不得而知。SUSTAINA概念車,則和馬自達ICONIC SP Concep一樣,嘗試著在汽車材料的應用上做文章,走上了環保和可回收的路線,這對于資源相對沒那么豐富的日本市場,是符合需求的外界認知的。 自動駕駛并沒有缺席,本田CI-MEV概念車、本田SONY合作的AFEELA概念車,應該是兩款較為領先的自動駕駛展示車。前者僅僅是在微型電動車上的適應化改造,低端產品搭載高階自動駕駛,成本這一關就是難題。至于本田的自動駕駛小巴士,這本身也更多偏向定制化市場。 AFEELA應該可以算得上是最符合全球智能電動車潮流趨勢的產品了,特別是激光雷達+視覺融合算法,以及可與手機多端互聯、更多屏幕體驗的智能座艙,基本上達到了目前中國智能電動車的主流水平。難怪之前索尼本田電車總裁川西泉公開叫囂:中國新能源汽車沒有技術驚喜,只能排列智能手機圖標。  包括日本本土非常受歡迎的大發和鈴木,他們推出的EV產品,實際上就是中國國內市場常說的油改電的類型——用古老的方盒子車體,底部外掛一塊大電池,將動力總成換成電動機,就完成了EV化轉型的第一步,Concep概念車沒有新設計元素,且一點都不概念,主打一個復古,反正他們認為他們已經改變了。 關于EV化,可以說日本汽車是慢半拍的,思想上承認了電動化的好,但限于日本汽車在電動化需求、產業鏈、服務鏈上的羸弱,EV的發展難以提速。 就拿主流6KW而且數量非常之少的充電基礎設施,客戶補能需要去4S店排隊,就不難發現,日本EV化,要快,也快不起來。 另一個數據是,2022年日本電動汽車銷量約為 59,000 輛,創下歷史新高,幾乎是前一年總量的三倍,占日本乘用車市場的1.7%,首次超過1%,而中國市場的電動汽車市占率則是高達了30%以上。 |

|

中國鍛壓網官方微信:掃一掃,立即關注!

關注"中國鍛壓網",獲取獨家行業新聞資訊。 添加方法1: 在“添加好友”中直接添加微信賬號:chinaforge 添加方法2: 微信中掃描左側的二維碼 |