您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文

您的當前位置: 中國鍛壓網 > 資訊中心 > 正文|

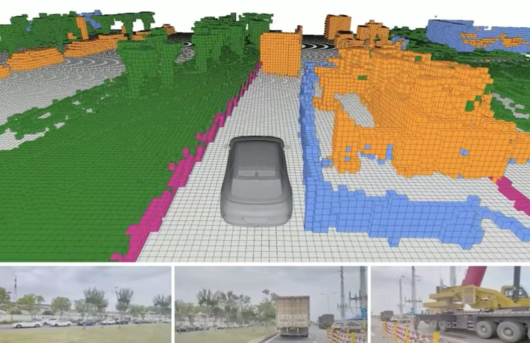

從戰略角度來看,跟隨行業內的最強者不一定是明智的決策。 在國內車企紛紛借助激光雷達進行智駕量產落地的行業背景下,極越偏偏舍棄了激光雷達,與特斯拉直接對標。 前不久,極越發布了國內首個純視覺智駕方案,其量產車型已在上海城市道路成功實現導航輔助駕駛。 與這套智駕方案一起公布的是極越與百度聯合研發的OCC技術,據官方介紹,這項技術的引入能有力提升極越的智駕能力。純視覺方案最大的劣勢,就是對未知異形障礙物的識別,而OCC技術能通過視覺三維重建的方式,提高新車識別特殊物體的能力。 從路試視頻來看,極越的城市導航輔助駕駛還算靠譜。 在視頻中,一輛搭載純視覺感知架構的極越01“一鏡到底”跑完了上海陸家嘴-外灘-南浦大橋等路段,全程15.8 公里,經過了36個紅綠燈,極越實現了零接管。從儀表屏幕中顯示的感知信息來看,極越的純視覺方案能夠較為快速、準確地識別出紅綠燈、車道線、車輛、行人、樁筒等。 整體看下來,極越在上海市中心這樣典型復雜道路上體現出的感知、決策能力也算不錯,但其實在確定技術路線之初,極越一度在要不要舍棄激光雷達這個問題上搖擺。 2021年年初,極越CEO夏一平和百度智能駕駛事業群組的首席研發架構師王討論技術路線時,雖然已確立了純視覺路線,但考慮到算力平臺以及算法性能的限制,于是決定增加兩個前向激光雷達,與視覺系統相互獨立,作為一套冗余的安全兜底。 直到今年初,取消激光雷達被提上極越的討論議程,四五月時,極越最終決定摒棄激光雷達。 而極越之所以搖擺是因為純視覺方案雖然上限高,但難度也很高。  純視覺方案中的攝像頭好比是人眼,可以采集到最豐富和完整的畫面信息,但能解析多少則取決于AI模型,當模型經過學習、優化、篩選后,便能進行高效可靠的推導,從而在相同的硬件水平下,新車的智駕能力能依靠軟件迭代不斷升級,最終和人眼一般無二,甚至超越人眼。 但純視覺路線對軟件要求很高,需要積累足夠多的數據和場景迭代算法,因而這項技術的規模化是條較為漫長的路。 正如特斯拉的AI高級總監在公開演講時所說:“純視覺能夠精準感知深度、速度、加速度信息,實現純視覺是一件困難的事情,還需要大量的數據。” 如今,讓極越最終決定舍棄激光雷達的,不僅是OCC技術的加持,還有AI帶來的核心能力突破。  極越CEO夏一平曾表示,相比于激光雷達所獲取的點云信息,基于純視覺攝像頭所獲取的圖像信息具備更大的數據挖掘空間,也就是說,純視覺能更好地與大模型、端到端的能力融合,從而形成一個數據驅動的閉環,為新車感知能力的持續優化開辟一條高效的通道。 除此之外,極越當然也有個及現實的考量——“去掉激光雷達有利于降低系統成本,從而使高階智駕能力落地普惠的能力更強。” 按極越01此前公布的硬件配置:雙激光雷達、雙Orin-X,5個毫米波雷達、12個超聲波雷達、12個自動駕駛高清攝像頭、1個駕駛員紅外感知攝像頭、2個高精度定位單元。 即使現在的半固體激光雷達的成本,相較最早期的機械式激光雷達以下降了近100倍,但一個半固體激光雷達的價格在3000-9000元不等,仍未達到所有產品都用得起的地步。如果最終量產車型取消激光雷達,極越的智駕成本將減少6000-18000。如果把超聲波和毫米波雷達也去掉,成本還能再壓縮。 但是!必須指出的一點是,這里所說的成本下探,指的只是一次性BOM成本,純視覺方案的“總實現成本”卻不一定比多傳感器融合方案低。  馬斯克在開發FSD時,為了建構相應的體系可沒少花錢。 首先,特斯拉從2015年就開始研發自動駕駛技術, 現已在全球范圍內擁有超過100萬輛自動駕駛汽車,這些汽車每天都在采集數據和經驗,這才讓特斯拉有了一個龐大的數據庫,但100萬輛自動駕駛汽車每天上路采集數據,這筆成本絕不是個小數目。 其次,特斯拉在其數據中心內擁有強大的計算能力,用于訓練自動駕駛系統,這項成本又是多少呢?馬斯克之前的一句狠話或許可以作為參照:“想學特斯拉無人駕駛?你先花幾十億美元訓練計算機 。”“幾十億美元”折合成人民幣可就是上百億。 再比如,特斯拉擁有世界頂級的自動駕駛工程師團隊,要將這些人才網羅至麾下,必然又是筆不小的投入。 也就是說,純視覺方案在短期內可能比多傳感器融合方案更燒錢。 這也就難怪馬斯克敢對媒體說,他根本“不擔心其他公司試圖模仿特斯拉的自動駕駛技術”。 因為“特斯拉已經領先于競爭對手,并擁有大量數據和經驗”,“特斯拉的自動駕駛技術是基于深度學習的,這是一種非常復雜的技術,需要大量的計算能力才能訓練”。而特斯拉以外的企業,非但沒有特斯拉的海里數據及強大的計算能力,更重要的是,他們也沒有那么鼓的錢包去支撐前期的巨大投入。  也因如此,有產品專家曾表示:“從戰略角度來看,跟隨行業內的最強者不一定是明智的決策。說白了,特斯拉能干的事兒,行業里又有幾家能做出來?華為研發能力這么強,都沒有正面硬剛,而是選擇另一個可以超越特斯拉的方案。” 那么問題來了,連華為都不敢“正面硬剛”特斯拉,極越這個最晚入局的新勢力品牌之一,真的具備正面對標特斯拉的實力嗎?一切只能等量產后的用戶反饋。 【注意:文章版權歸屬汽車公社,嚴禁未經授權私自轉載,否則追究法律責任,需轉載請聯系官方微信號:汽車公社】 |

|

中國鍛壓網官方微信:掃一掃,立即關注!

關注"中國鍛壓網",獲取獨家行業新聞資訊。 添加方法1: 在“添加好友”中直接添加微信賬號:chinaforge 添加方法2: 微信中掃描左側的二維碼 |